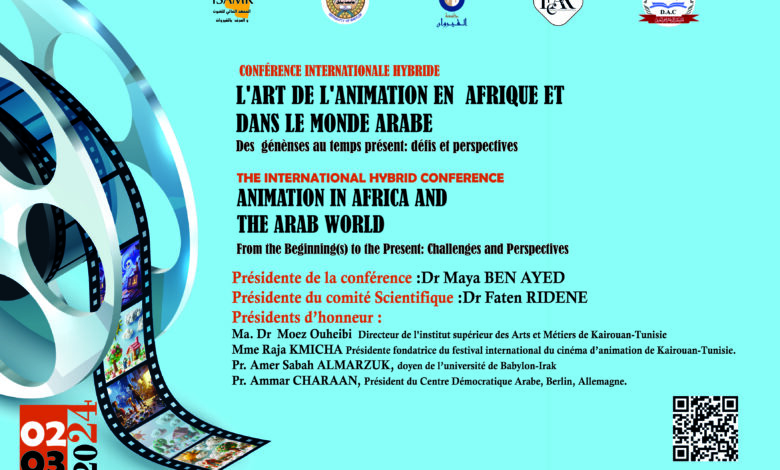

L’ART DE L’ANIMATION EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE ARABE DES GENÈSES AU TEMPS PRÉSENT: Défis et Perspectives

Le #Democratic_Arabic_Center basé à Berlin-Allemagne, a le plaisir de lancer un appel à contributions pour la conférence internationale Hybride portant sur

Date : 2 – 3 November 2024

Lieu : Zoom + Présentiel à l’université de Kairouan-Tunisie

N.B : La contribution est gratuite

Partenaires

- Faculté des Beaux-Arts, Université Babylon- Irak

- Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kairouan-Université Kairouan-Tunisie

- Festival International du Cinéma d’Animation de Kairouan

Présidente de la conférence : Dr Maya BEN AYED Chercheuse associée au Centre d’Histoire Sociale des mondes contemporains (CHS), UMR:8058-Campus Condorcet Bâtiment recherche Sud – 93000 Aubervilliers, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France

https://histoire-sociale.cnrs.fr/ben-ayed-maya/

Présidente du comité Scientifique : Dr Faten RIDENE Enseignante-chercheuse en science de l’audiovisuel et du cinéma, membre du comité de ranking-Université de Jendouba-Tunisie-Représentante officielle du Centre Démocratique Arabe-Berlin-Allemagne en Tunisie.

https://orcid.org/0000-0002-5202-427X

Présidents d’honneur

- Pr Amer Sabah ALMARZUK, doyen de l’université de Babylon-Irak

- MA Dr Moez OUHEIBI , directeur de l’institut des arts et métiers du Kairouan, l’université de Kairouan-Tunisie

- Mme Raja KMICHA Présidente fondatrice du festival international du cinéma d’animation de Kairouan-Tunisie

- Pr. Ammar SHARAAN, Président du Centre Démocratique Arabe, Berlin, Allemagne

Comité d’organisation du colloque

- MC Dr Bahia ZEMNI, Université Princesse Noura Bent Abderrahman, Arabie Saoudite

- MA Dr Sourour CHTOUROU, Université de Kairouan, Tunisie

- Dr Imene BEN HASSINE, Université de Kairouan, Tunisie

- Abir BEN WAHHADA, Université de Carthage, Tunisie

- Dorra DAALOUL, Université de Kairouan, Tunisie

- Dr Karim AICHE, Centre Démocratique Arabe, Berlin, Allemagne

- Dr Ahmed BOHKOU, Centre Démocratique Arabe, Berlin, Allemagne

Préambule

La mise au-devant de la scène internationale de l’animation arabe et africaine s’explique, en grande partie, par un renouveau d’intérêt et de curiosité pour ces sociétés, depuis les soulèvements populaires de 2011. Remarquée et/ou primée dans les festivals les plus prestigieux (Annecy, Cannes, la Berlinale), faisant l’objet de manifestations culturelles exclusives, l’art de l’animation demeure rarement approché comme un objet d’étude à part entière, mais souvent comme un produit culturel éclairant les grands bouleversements et mutations sociopolitiques sur la région. Les recherches en Animation Studies sur l’aire culturelle arabe et encore plus sur le continent africain sont encore au stade de balbutiements. Et ce malgré une renaissance du genre et un essor de la production depuis le début des années 2000 qui ont accompagné la révolution technologique et digitale. La pratique de cette expression et technique artistique a été libérée des contraintes matérielles et financières spécifiques au genre (caméra banc-titre, pellicule, etc.) par la « démocratisation » des outils numériques

Ce statut marginal du cinéma d’animation à l’université par comparaison à « l’Autre » cinéma jusqu’à la fin des années 1980 (pour le cas étatsunien) a été relevé par Maureen Furniss (2007). L’auteur donne un éclairage sur le contexte d’émergence de l’Animation Studies aux États-Unis. Elle l’explique d’une part par l’influence du courant postmoderniste sur les Media Studies légitimant l’étude des formes populaires d’art et de divertissement (considérés à tort comme moins « sérieux ») et d’autre part par l’urgence de documenter et de tracer la mémoire « évanescente » de cet art

Paradoxalement, ce sont les cinémas de masse, commerciaux et notamment hégémoniques sur les grands et les petits écrans qui ont le plus mobilisé les discours et les écrits sur le genre

Des cinémas d’États tels que l’animation canadienne, principalement soutenue par l’office national du film, ou les cinémas de l’Est bénéficiant d’un statut privilégié par les régimes socialistes (comparé à d’autres pays) se retrouvent à la marge dans la littérature autour de l’animation. Pourtant, ils ne manquent pas de « visibilité » : reconnaissance internationale, prix et distinctions dans les festivals (S. Bahun: 2014, Ü. Pikkov: 2018, M. Jean: 2008)

Les cinémas d’animation d’Afrique et du monde arabe se retrouvent encore à la marge de la marge des études filmiques et des Animations Studies. Pourtant, la genèse du film sur ces aires culturelles et géographiques remonte jusqu’au début du siècle dernier. L’un des premiers films d’animation du continent a été réalisé en 1915, en Afrique du Sud par l’Américain Harold Shaw, The Artist’s Dream (Bendazzi, 2015). L’animation égyptienne est également pionnière en Afrique et sur le monde arabe, avec la série de dessin animé Mish-Mish Effendi des Frères Frenkel, immigrés biélorusses en Egypte, dont le premier opus date de 1936. Cette expérience sera suivie par Dokdok en 1940, réalisé par l’égyptien Antoine Selim Ibrahim qui immigre dans les années 1970 aux Etats-Unis où il intègre le studio Hanna Barbara en tant qu’animateur. La décennie des années 1960 durant laquelle un bon nombre de ces nations ont accédé à l’indépendance correspond également à la naissance du cinéma africain et arabe

En 1961, les frères Moheeb, diplômés de l’école des Beaux-arts du Caire ont fondé un département animation au sein de la télévision égyptienne (Ghazala, 2021). Le bédéiste Mohamed Aram qui a réalisé en autodidacte des courts d’animation pour la télévision algérienne dirige le département d’animation fondé en 1964 au centre national du cinéma. À la même année, en 1965, fût réalisés les premiers films africains : La mort de Gandji par le Nigérien Moustapha Alassane lors de son séjour d’étude à l’Office National du Film (Canada) et La rentrée des classes du Tunisien Mongi Sancho dans le cadre associatif (Association des jeunes cinéastes tunisiens qui devient en 1968 la fédération tunisienne des cinéastes amateurs). Mongi Sancho comme bon nombre de pionniers d’animation tunisiens part parfaire ses études à l’Est en 1967, précisément en Bulgarie (Ben Ayed, 2019). Ce qui est également le cas des pionniers de l’animation au Levant, le caricaturiste syrien Mwafak Katt diplômé du VGIK en 1982, réalise le premier film d’animation syrien, Juha Fi Al-Mahkameh, pour la télévision en 1985 et le cinéaste irakien Fayçal al-Yasiri, diplômé en réalisation télévisuelle à Vienne et réalisateur à la télévision est-allemande (ex RDA) fin des années 1950- début soixante, réalise le premier long-métrage d’animation arabe La princesse et le fleuve en 1982. À la fin des années 1980, le Congolais et pionnier du film d’animation, Jean Michel Kibushi, diplômé en études cinématographiques du Kinshasa’s National Institute of the Arts et ayant suivi une formation en animation par la compagnie belge Atelier Garphoui, fonde le studio de film d’animation Malembe Maa. Le studio mobile, en plus de produire les œuvres du réalisateur, organise des workshops à l’attention d’un public de jeunes. L’objectif est de promouvoir l’animation dans le prolongement naturel des formes et de l’héritage culturels congolais (Callus, 2010). À la même époque, en 1989, le Malien Mambaye Coulibaly, réalise La geste de Ségou, qui à notre connaissance le premier du genre dans le pays

Le film d’animation africain et arabe, bien qu’encore peu connu à ce jour, s’inscrit pleinement dans l’histoire mondiale de l’animation. Toutefois et malgré son apparition survenue à des moments différents sur cette vaste région, sa genèse et évolution ont été fortement façonnées par l’internationalisme tricontinental et par les mouvements panafricain et panarabe des années soixante et soixante-dix. La capitale tunisienne, au carrefour des deux cultures africaine et arabe et ses JCC (1966), fût durant ces deux décennies, avec le FESPACO (1969) à Ouagadougou au Burkina Faso, des espaces de réflexion et de débat esthétique sur la vocation pédagogique et artistique du cinéma et sa mission d’éveilleur de conscience dans « les pays du Sud ». Qu’en est-il de cet héritage, aujourd’hui, à l’ère globale

Le premier objectif de cette conférence est de mettre en lumière ces cinémas encore peu investis par les discours filmiques et de renouveler la littérature mondiale sur le film et l’art de l’animation. La fragilité du support argentique pour les premières œuvres et la disparition des pionniers (exemples : Mohamed Aram ou Moustapha Alassane etc.) ainsi que la fugacité des œuvres contemporaines (webanims exclusivement diffusées sur Internet qui sont rapidement englouties par le flux d’information) placent en priorité le travail de mémoire et de documentation de ces cinématographies. Il s’agit donc de l’urgence de documenter l’animation sur ces terrains en friche et de l’inscrire dans l’histoire mondiale de cet art, mais également celle culturelle et patrimoniale de ces sociétés

Le deuxième objectif est de baliser en largeur le champ théorique de l’animation africaine et arabe en l’approchant comme un objet total. Par objet total, nous entendons, pas uniquement l’œuvre finale, mais tout l’écosystème qui participe à sa production, de la formation de ses auteurs jusqu’aux divers circuits de sa diffusion. Sa nature intrinsèquement hybride (art et technicité), ses liens de filiations complexes avec les autres expressions artistiques, son statut en marge dans le monde du cinéma et à l’université et enfin celui de témoin social des grandes mutations sont les grands axes à étudier

Axes de recherche

- L’animation en Afrique et dans le Monde arabe. Un terrain en friche

- Cinématographies nationales ou régionales d’animation. Le cinéma des débuts et portraits de pionniers

- Historiographie d’un art. Du décloisonnement ou de la porosité des frontières entre différentes expressions artistiques (théâtre, cinéma, arts visuels) propre à l’animation

- Avant-garde afro-arabe. Héritages des mouvements panafricaniste et panarabistes des années 1960 et 1970 : filiations et ruptures

- Patrimoine, identité(s) nationale(s) et régionale et pratiques contemporaines

- « Pervasive Animation » Hybridité et transmédias : l’animation au carrefour des disciplines, des expressions artistiques et des nouveaux médias. Du théâtre animé, d’ombres au jeu vidéo, à l’intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée

- L’animation entre créativité et technicité : la fertilisation croisée entre les graphistes/ artistes visuels et les techniciens du traitement vidéo et du développement web

- Identité et patrimoines: Le film d’animation comme support de valorisation du patrimoine. L’héritage culturel africain et arabe comme source et matériau pour la construction d’un imaginaire singulier national, régional et transnational (traditions orales de conteurs, griots, fdawi hakawati, théâtre d’ombres Karagöz, théâtre de marionnettes)

- Enseignement de l’animation à l’université en Afrique et au Moyen-Orient. État des lieux et approche

- État des lieux et approches comparatives, enseignement public/ enseignement privé

- Espaces de formation en marge de l’université : associations, festivals, studios privés etc

- Evolution des modes de financements, de production et de diffusion. Contraintes, défis et perspectives spécifiques au genre

- Politiques économiques néolibérales du milieu des années 1990, fin du protectionnisme d’État et révolution digitale: conséquence sur le secteur cinématographique et notamment l’animation dans les pays africains et arabes

- Flux et déplacements des personnes/ des créatifs et « main d’œuvre en animation » à l’étranger par manque de moyens et de structures de production ou suite à des crises politiques/armées, etc. Attractivité de certains pays pour les animateurs et cinéastes africains et arabes (pays du Golfe, Europe et Amériques)

- Cinémas d’Etats et cinémas « indépendants ». Fonds « indépendants »/ transrégionaux/ transnationaux de soutien financier à la création depuis 2000. Plateformes, associations, collectifs de créations transnationaux

- Circulation et diffusion des films à l’ère globale : Festivals de cinéma, Festivals spécialisés, l’animation dans les galeries d’art, diffusion exclusivement en ligne et autres nouveaux médias

- Les films d’animation comme sources de connaissance sur les sociétés arabes et africaines. Témoin social, sources historiques au même titre que le film documentaire et autre genres cinématographiques

- Récits mémoriels, récits historiques et docu-animation. Le film d’animation comme témoin social

- Animation et crise(s). Renaissance d’un genre et liens de causalités

- La webanim documentant le moment révolutionnaire de 2011 dans le monde arabe

- Crise sanitaire mondiale de 2020. Lock down : de l’hybridité à l’animation comme alternative

Bibliographie sélective

AKINYEMI, Akintunde & FALOLA, Toyin. The Palgrave Handbook of African Oral Traditions and Folklore. Allemagne: Springer International Publishing, 2021

ALAKILI, Hussein. Mediologia Aflam Altahrik. Babel, Irak: Dar Al-Fourat Thaqafa wa Al Ilam, 2024

Alrimawi, Tarek. “Challenges Facing the Arab Animation Cinema”. In: Lee, N. (eds) Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer, Cham, 2015

BAHUN, Sanja. The Human and the Possible: Animation in Yugoslavia, Czechoslovakia and the Soviet Union, 1960-1980. In: Cinema, State Socialism and Society in the Soviet Union and Eastern Europe, 1917-1989 Re-Visions. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. London: Routledge, 2014

BARRES, Patrick. Le cinéma d’animation, un cinéma d’expérience plastique. Paris : Éditions l’Harmattan, 2006

BAZZOLI, Maria Silvia (Ed.). African Cartoons. Il cinema di animazione in Africa. Milano: Il Castoro, 2003

BEN AYED, Maya. Le cinéma d’animation en Tunisie (1965-1995). Un cinéma de la marge en contexte autoritaire. Paris : L’Harmattan, 2019

BENDAZZI, Giannalberto. Animation: A World History: Volume I: Foundations – The Golden Age. États-Unis: CRC Press, 2015

BENDAZZI, Giannalberto. Animation: A World History: Volume III: Contemporary Times. ÉtatsUnis : CRC Press, 2015

BUCHAN, Suzanne (Ed). Pervasive Animation. London : Routeledge, 2013

CALLUS, Paula. “Animation as a Socio-Political Commentary: An Analysis of the Animated Films of Congolese Director Jean Michel Kibushi (2010)”. Journal of African Media Studies, Vol 2, No. 1, Intellect Publishers, 2010

CHERIAA, Tahar. “La politique et le cinéma dans les pays arabes et africains”. Cinéma 71, Mars 1971 : 99-109

CONVENTS, Guido. HUYSMANS, Guido & KIBUSHI, Jean-Michel. Images & animation : le cinéma d’animation en Afrique Centrale, introduction au cinéma d’animation en République Démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi. Pays-Bas: Afrika filmfestival, 2014

COTTE, Olivier. 100 ans de cinéma d’animation: La fabuleuse aventure du film d’animation à travers le monde. N.p., Dunod, 2023

DENIS, Sébastien. Le cinéma d’animation. Paris : Édition Armand Colin, 2007

DIAWARA, Manthia. “Popular Culture and Oral Traditions in African Film”. Film Quartely 41, no3. Spring 1998: 6-14

DIAWARA, Manthia. African Cinema: Politics and Culture. États-Unis: Indiana University Press, 1992

FURNISS, Maureen. Art in Motion. Animation Aesthetics. London: John Libbey Publishing, 2007

GHAZELA, Mohamed. Animation in Africa. Egypt: Luxor African Film Festival, 2021

JEAN, Marcel. “Le cinéma d’animation au Québec : État de la recherche et de la production”, in: Nouvelles vues n° 7, revue sur la théorie et les pratiques du cinéma au Québec, 2008. URL : http://www.cinema-quebecois.net/index.php/articles/7/jean_quebec_animation, Site qui n’est plus référencé [consulté le 15 mai 2011]. Texte disponible en ligne : URL : https://nouvellesvues.org/wp-content/uploads/2021/07/NVCQ7Jean.pdf

KABORÉ, Gaston & MARTIN, Micahel T (Ed.). African Cinema: Manifesto and Practice for Cultural Decolonization: Volume 1: Colonial Antecedents, Constituents, Theory, and Articulations. États-Unis: Indiana University Press, 2023

KORNHABER, Donna. Nightmares in the Dream Sanctuary: War and the Animated Film. Royaume-Uni: University of Chicago Press, 2020

LAMARRE, Thomas. The anime machine. A media theory of animation. USA: University of Minnesota Press, 2009

MADICHIE, Nnamdi O., & HINSON, Robert Ebo. The Creative Industries and International Business Development in Africa. Royaume-Uni : Emerald Publishing Limited, 2022. OUÉDRAOGO, Jean. Figuration et mémoire dans les cinémas africains. Paris : L’Harmattan, 2011

PIKKOV, Ülo. Anti-Animation: Textures of East European Animated Film. Tallinn: Estonian Academy of Arts, 2018

RIDENE, Faten. “La recherche scientifique en patrimoine cinématographique en Tunisie: l’état des lieux et les recours possibles”. In : H.B Labbed (Ed.), International Journal of Cultural Linguistic and Artistic Studies, V7 (27). Berlin Germany: 2023: 538-559

SAKR, Naomi & STEEMERS, Jeanette (Ed). Children’s Television and Digital Media in the Arab World. London: I.B. Tauris, 2017

SAWADOGO, Boukary. African Film Studies: An Introduction. Royaume-Uni: Taylor & Francis, 2018

SCOGGIN Lisa & PLANK Dana (Ed.). The Intersection of Animation, Video Games, and Music: Making Movement Sing. Royaume-Uni: Routledge, 2023

SHAFIK, Viola. Arab Cinema, History and cultural identity. Cairo/ New York: The American University in Cairo Press, 1988 (5th edition, Egypt 2005)

TAURA, Nasiru D. BOLAT, Elvira & MADICHIE, Nnamdi O. Digital Entrepreneurship in SubSaharan Africa: Challenges, Opportunities and Prospects. Allemagne : Springer International Publishing, 2019

TOLAN-SZKILNIK, Paraska. Maghreb Noir. The Militant-Artists of North Africa and the Struggle for a Pan-African, Postcolonial Future. Allemagne: Stanford University Press, 2023

VAN DE PEER, Stefanie(Ed). Animation in the Middle East. Practice and Aesthetics from Baghdad to Casablanca. London: IB Tauris, 2017

L’industrie du film en Afrique: Tendances, défis et opportunités de croissance. N.p., UNESCO Publishing, 2021

Comité Scientifique

- – Pr. Sahbi ALLANI Faculté des Sciences et Lettres d’Unayzah, Université El Qasim-KSA

- -Pr. Mohamed Adlane BEN JILALI Université Oran 1 Ahmed Ben Bella, Algérie

- -Pr. Azelarab QORCHI- Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc

- -Pr. Aïssa RASSELMA, Faculté des lettres et des arts, Université Oran1 Ahmed Ben Balla-Algérie

- -Pr. Yolanda Guardi, Université de Turin, Italie

- -Pr. Elie YAZBEK, Directeur IESAV – Université Saint Joseph, LIBAN

- -Pr. Sana Jammali, Université de Sousse, Tunisie

- – Pr. Ikbel Charfi, Université de Sfax, Tunisie

- -Pr. Ahmed Gamaleddine Bilal, Université de Muscat, Oman

- -Pr Mondher Sameh Muhamed Al Attum-Université de Yarmuk, Jordanie

- -Pr Abdelaziz AMRAOUI, Université Cadi Ayyad, Maroc

- -MCF Murat Akser-Ecole des arts et Humanités-Université Ulster-Irlande

- -MCF Toufic EL KHOURI, IESAV-Université Saint-Joseph USJ -Beyrouth-Liban

- -MCF Privat Roch TAPSOBA, UFR-LAC, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, BURKINA FASO

- -MCF Hassen ZRIBA, Editeur en Chef (IJHCS), ISEAH Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités, Université de Gafsa, TUNISIE

- -MCF Delphe KIFOUANI, UGB-SL- Université Gaston Berger, Saint-Louis-SENEGAL

- -MCF. Amer Sabah ALMARZUK, doyen de l’université de Babylon-Irak

- – MCF. Hafedh Rekik, Université Quassim, Arabie Saoudite

- -MCF. Haytham Nawar-Director, Diriyah Art Futures

- – MCF. Hamid Tbatou, Université Ibn Zohr, le Maroc

- – MCF. Mohamed Ghazela, Université IFFAT, Arabie Saoudite

- – MCF. Tarek Ben Chabane, Université de Carthage, Tunisie

- – MCF. Ouafa Ouarniki, Université de Guelma, Algérie

- – MCF. Anis Semlali, L’Université Americaine de Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis

- -MCF Anouar Ben Khalifa, Université de Jendouba, Tunisie

- -MCF Chiraz KILANI , Université Virtuelle, Tunisie

- -MCF Manoubia BEN GHEDAHOM, Université de Carthage, Tunisie

- -MCF Samira OUALHAZI, Université de Jendouba, Tunisie

- – MCF Mohammad Badeer, Université Tlemcen, Algérie

- -C.A. Maya Ben Ayed, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France

- -M.A. Yazan Ibrahim ALAMARAT, Université Petra, Amman, Jordanie

- – M.A. Amira Turki, Université de Jendouba, Tunisie

- – MA Stefanie Van de Peer Queen Margaret University Edinburgh,UK

- – M.A. Ali Chamseddine, Université de Gabès, Tunisie

- – M.A. Imene SAMET, Université de Jendouba, Tunisie

- – M.A. Omar Alawi, Université de Jendouba, Tunisie

- – M.A Faten Ridene, Université de Jendouba, Tunisie

- – M.A. Faten Hamdi, Université de Jendouba, Tunisie

- – M.A. Wassim Al-Jamal, Université de Sfax, Tunisie

- – M.A. Ali Mawloud Fadel, Université Al-Esraa, Irak

- – M.A Mohamed Abdelwaheb YOUSSEFI, Université El Manar, Tunisie

- – M.A Ahlem HAMED, Université de Gabès, Tunisie

Recommandations aux auteurs

- Seuls les articles inédits et issus d’une recherche originale sont acceptés. Toute soumission dans une autre conférence ou revue est proscrite tant que l’article est en cours d’examen

- Le chercheur doit s’assurer que sa recherche est nouvelle, profonde et intentionnelle, et qu’elle respecte les exigences scientifiques et méthodologiques conformément au guide de l’APA

- L’article doit comporter entre 40 000 et 45 000 caractères maximum, références et les annexes comprises, et le fichier Word doit être enregistrés au format Word 365

- Quelle que soit la langue de l’article, il doit être accompagné d’un résumé en anglais et/ d’un résumé en arabe (possibilité de traduire pour les non-arabisants)

- Les contributions sont acceptées dans les langues suivantes : anglais/arabe/français

- Le document de recherche et le résumé doivent être rédigés en Word, avec une police de caractères adobe Naskh medium (16) pour l’arabe et Calibri (corps) (12) pour les langues latines. La taille de la police est de 12 pour les langues latines

- Les candidatures doubles ne sont pas acceptées

Droits de participation

– La participation est gratuite

– Le chercheur qui participe à une intervention recevra une copie électronique des actes de la conférence ainsi qu’un certificat de participation. Les articles arbitrés et acceptés seront publiés dans un ouvrage collectif* avec un numéro ISBN international standard, en plus de l’International Scientific Conference Journal – une revue internationale à comité de lecture publiée par le #Arab Democratic Centre Germany – Berlin qui publie des articles de recherche tirés des actes de conférences scientifiques académiques

– Les études reflètent uniquement les opinions des auteurs, qui assument l’entière responsabilité de l’authenticité des données et des questions d’éthique et d’honnêteté scientifiques qui en découlent et doivent être écrites à la première personne du singulier

Les contributions doivent être conformes aux conditions précédentes et être soumises sous forme de fichier WORD à l’adresse électronique

dr.faten-ridene@democraticac.de

Dates importantes

- Deadline résumé : 14/07 / 2024

- Annonce acceptation : 25/07 / 2024

- Deadline article : 20/ 08 / 2024

- Annonce article accepté : 25 / 9 / 2024

- Envoi article finalisé : 10 / 10 / 2024

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies

Deutschland – Berlin

Continue on the Viper-Whats App : 00491742783717