Les formes d’externalisation des frontières à la ville de Melilla Des formes élémentaires aux formes complexes

Prepared by the researche : Mohamed MASSOUDI – Interdisciplinary Laboratory of Languages and Artistic and Social Dynamics (LILDAS). Faculty of Languages, Arts and Human Sciences – – Ait Melloul, Ibn Zohr University-Agadir-Morocco

Democratic Arabic Center

Journal of Social Sciences : Thirty-second Issue – June 2024

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link

Abstract

In a series of studies on the issue of borders in the city of Melilla, we have noted a number of observations on the outsourcing of border control. It is a historical and social process, historical in the sense that it is constructed over time, and social in the sense that it is the work of border entrepreneurs, and thus affects local social life. This study is carried out in the city of Melilla at the level of the border to the city of Melilla, and through which the following hypothesis is put forward: the security dimension at the level of the border is not new, while the forms that shape the latter are constantly being renewed; moving from simple to complex forms of externalisation of border control. In this evolving perspective, a sociological approach will be adopted to answer the following questions: What were the main forms of border security that governed the city of Melilla at the end of the 19th century? What are the new means used by the European Union to protect the external border with Morocco? What are the effects of border outsourcing in Melilla on local social life?

Abstract

Dans une série d’études sur la question des frontières à la ville de Melilla, nous avons pu relever plusieurs remarques sur l’externalisation du contrôle de ces frontières. Il s’agit d’un processus historique et social, il est historique dans le sens où il se construit dans le temps, et social vu qu’il est l’œuvre des entrepreneurs de frontières, et affecte ainsi la vie sociale locale. Cette étude est menée dans la ville de Melilla au niveau de la frontière à la ville de Melilla, et à travers laquelle on avance l’hypothèse suivante : la dimension sécuritaire au niveau de la frontière n’est pas nouvelle, alors que les formes qui façonnent cette dernière se renouvellent sans cesse ; en passant des formes simples à des formes complexes d’externalisation du contrôle de la frontière. Dans cette perspective évolutive, une approche sociologique sera adoptée pour répondre aux questions suivantes : Quelles sont les principales formes de la sécurité frontalière, qui régissent la ville de Melilla à la fin du XIXe siècle? Quelles sont les nouveaux moyens de l’Union européenne utilisés pour protéger la frontière extérieure avec le Maroc? Quels est les effets de l’externalisation des frontières à Melilla sur la vie sociale locale?

INTRODUCTION

Nous aimerions poser une question sur les transformations qui ont eu lieu dans le contrôle des frontières à Melilla en invoquant un concept nomade qui a été utilisé dans d’autres domaines des sciences sociales. C’est le concept de l’externalisation. Nous considérons la frontière à Melilla, qui représente de facto les frontières sud de l’UE (Saddiki, 2012, 57), comme l’espace d’une gamme des processus affectant la vie sociale des individus qui vivent dans l’espace frontière. L’un des processus qui sera mis en évidence dans cet article est le processus de l’externalisation des frontières enracinées dans l’histoire récente de la frontière de Melilla, plus exactement à la fin du XIXe siècle, où les formes d’externalisation prennent des formes simples telles que l’institutionnalisation des frontières, de normalisation des frontières et d’encastrement des frontières… Ainsi, nous supposons que ce processus n’est pas nouveau, mais l’externalisation en tant que mode n’est qu’un parmi d’autres « modes d’action du contrôle étatique des frontières se sont profondément transformés depuis la fin des années 1990 » (Mazzella, 2014, 47). Cela est principalement dû à l’adhésion de l’Espagne à l’Union européenne en 1986 (Gallardo, 2007, 80) qui a encore approfondi les enjeux et les intérêts à l’intérieur des frontières de Melilla, qui est défendue par les entrepreneurs de morale. Ce qui nous permet aussi de décrire la ville de Melilla et ses frontières comme un petit un espace géographique, mais avec de grands enjeux sociaux.

En fait, cet article fait partie d’un mémoire de maîtrise dans lequel nous nous concentrons sur les effets d’un ensemble de processus qui se produisent dans l’institution de la frontière à Melilla sur la vie sociale des individus. À cet égard, nous nous sommes basés, principalement, sur des techniques de méthode qualitative : l’observation directe, l’entretien informel[1] et l’analyse du contenu de certains documents.

Notre présence sur le terrain, particulièrement aux postes frontières connus sous le nom de Brrio Chino (quartier chinois) et Farkhana, et dans l’espace près de la frontière de Melilla appelée Beni Chiker, a duré du 12 juillet au 28 août 2017. Pendant que nous étions sur le terrain, nous passions quelques heures à observer, de 6 heures du matin à midi, aux postes frontaliers. Alors que nous avons consacré le reste de la journée à être dans Beni Chiker. En raison de notre appartenance à cette région question de la langue locale n’était pas un obstacle à la recherche nos interactions avec la population frontalière étaient plus facile et un point fort, qui nous a permis de bien comprendre, de pénétrer les significations et les représentations que la population frontalière a eu à l’égard de cette frontière.

L’un de nos objectifs était de savoir comment l’institution de la frontière, par son externalité de ces normes, produit des comportements et des situations dans lesquelles les individus eux-mêmes sont étiquetés comme des « déviants ». Dans cette perspective, notre article de réponse se base sur certains documents historiques pour comprendre le processus d’externalisation des frontières Nous avons reçu des Archives générales de Tétouan au Maroc plus de 100 documents directement liés aux événements quotidiens de Melilla à la fin du XIXe siècle, d’autres documents obtenus par d’autres chercheurs ou par leurs livres, mais nous n’utiliserons ici que deux documents relatifs à l’objet de l’article.

- La problématisation de l’externalisation des frontières au sein de la sociologie des frontières

- L’externalisation : mot nomade en sciences sociales

Le grand dilemme de la conception sociologique de l’externalisation, c’est d’être précédée par d’autre conception en science sociale. On peut dire que le mot de « l’externalisation » est transdisciplinaire, les multiples utilisations du mot sont exploitées par les sciences sociales. Ainsi, nous le trouvons dans le langage de l’économie, la géographie, la géopolitique et le droit.

En plus de ces utilisations de l’externalisation, nous aimerions proposer un autre sens, lié à l’usage sociologique. À savoir, l’externalisation des normes formelles de la frontière de Melilla à une autre institution située de l’autre côté de la frontière afin d’assurer leur application à distance. Mais cela nous amène à poser une autre question avant celle des normes des frontières. C’est la question d’origine. Comment ces normes ont été produites ? Pourquoi d’autres institutions devraient travailler pour introduire ces normes et assurer leur préservation. Cela nous ramène à un autre processus, celui de l’institutionnalisation des frontières. Les frontières de Melilla reposent sur un ensemble de valeurs : à la fin du XIXe siècle, les normes de délimitation ont été dérivés et imposés en s’appuyant sur des valeurs de sécurité et de paix. Alors que dans les valeurs sur lesquelles les entrepreneurs de moral s’appuyaient dans la seconde moitié du XXe siècle pour imposer la première barrière le long de la frontière de Melilla en 1971 était différente. Il s’agit d’une valeur, qui se fonde sur la « protection » et la « prophylaxie » contre les maladies, c’est la valeur de santé. « Jusqu’aux années 1990, il n’y avait pas de barrière physique significative entre Melilla et Nador. L’enclave avait d’abord été clôturée en 1971, après une épidémie de choléra dans l’arrière-pays marocain » (Bermant, 2017, 20). Le « risque » de choléra a renforcé l’imposition de la première clôture à Melilla, où le flux de marchandises et d’individus est déterminé par des endroits spécifiques et filtré selon certains critères (Figure N° 1). Ainsi «la situation commencera à changer quand, en 1971, il y a eu une épidémie de choléra dans la province voisine de Nador et il a été décidé d’installer une clôture militaire, par l’armée, dans le périmètre » (Sánchez, 2014, 18). Il en va de même de toutes les autres normes qui se trouvent à la frontière de Melilla, tels que l’interdiction de traverser les frontières aux migrants dits subsahariens, qui sont externaliser à d’autres institutions pour assurer leur application.

Figure N° 1. La clôture de la frontière à Melilla de 1971

Source : http://alcantara.forogratis.es

Après que le processus de justification des normes par une certaine valeur réussisse, l’accent se déplace plus sur les normes que sur la valeur elle-même. Un ensemble de mécanismes est utilisé pour maintenir les normes qui ont été imposées : au lieu d’assurer l’application des normes des frontières dedans les frontières, les normes sont externalisées à d’autres institutions situées de l’autre côté de la frontière pour assurer l’application des normes dehors les frontières. C’est le processus de l’externalisation des frontières.

- La frontière : mot transhumant

Les dimensions invisibles de la frontière

Le mot de frontière inclut dans disciplines des sciences sociales un ensemble de conception qui diffèrent les unes des autres. Les politologues ont incorporé un concept politique dans le mot frontière, et il en va de même pour le géographe et ainsi de suite pour d’autres disciplines. Ce qui nous conduit à parler de pluralisme de la conceptualisation de la frontière en sciences sociales. Nous pouvons aller assez loin pour dire, par exemple, que les sciences sociales ont été combinées, dans le cadre de ce que l’on appelle l’interdisciplinaire (Barthes, 1984, 106-107), afin de créer un objet commun pour une nouvelle science : la limologie (la science des frontières) (Lacasse, 1974) ou les études des frontières (Diener, 2012 ; Sevastianov, 2015) .

Le défi auquel nous avons été confronté dans la définition de la frontière, tout comme la définition de l’externalisation, est de proposer une définition, dans un autre cadre, c’est de mono-disciplinaire, afin d’attirer l’attention sur la possibilité de construire une conception sociologique de la frontière, qui sera prise par une sous-discipline qui s’intéresse à l’étude des frontières en tant que fait social total, au sens de Marcel Mauss, immergée (Bourdieu, 2000) (ou encastré) dans une gamme de dimensions. C’est la sociologie des frontières. Si nous utilisons les concepts de Mauss, Bourdieu ou même le concept de l’encastrement de Mark Granovetter et l’adaptons aux frontières, comme des catégories conceptuelle il nous apparaîtra clairement que les frontières ne peuvent être réduites dans la dimension géographique, juridique « ligne de partage des territoires […] de deux États » (Guinchard, 2016, 524) ou politique « une ligne de séparation entre deux ou plusieurs États » (Nay, 2014, 243), car elles dépassent ces dimensions pour les immerger dans d’autres dimensions, peut-être la dimension sociale et culturelle sont des exemples simples de ces dimensions. Ainsi, on ne peut traiter les dimensions invisibles de la frontière qu’en utilisant de nouveaux regards, et nous voulons dire de nouveaux concepts. Nous affirmons que les concepts de sociologie nous ont donné la possibilité de mener des études sur les dimensions cachées des frontières ; et parmi ces dimensions invisibles, on note l’externalisation des frontières qui sous-tend essentiellement le transfert de normes des frontières à d’autres institutions en dehors des frontières pour assurer leur application.

C’est en effet ce qui se passe actuellement au XXIe siècle dans l’étude des frontières à travers des tentatives sporadiques au sein des sciences sociales (Parker, 2013). Des études critiques des frontières sont apparues pour examiner la possibilité de dépasser les définitions classiques des frontières dans la plupart des disciplines des sciences sociales et d’encourager la construction de nouveaux concepts pour prendre en compte ces dimensions.

Pour une définition sociologique des frontières

Les frontières de Melilla ont un ensemble spécifique de caractéristiques qui nous permettent de l’appeler un fait social. On peut présenter ces caractéristiques de manière suivante :

Les frontières sont extérieures à l’individu. Si les règles régissant les frontières et les pratiques frontalières existent avant moi, cela signifie qu’ils existent en dehors de moi. Ainsi, toutes les frontières ont travaillé sans cesse pour imposer un ensemble des normes aux individus. Les institutions de l’externalisation des frontières sont des mécanismes doués d’une puissance impérative et coercitive pour imposer les normes des frontières envers les individus. Bien sûr, lorsque mes actions sont conformes aux normes formelles dans lesquelles les frontières fonctionnent, cette coercition n’est pas ressentie. Mais il reste, que c’est la caractéristique la plus distinctive des frontières. La preuve ici est que ces normes s’affirment rapidement à travers leur résistance à moi quand j’essaie de violer une certaine norme. Si j’essaye, par exemple, de violer les normes formelles des frontières à Melilla, elles réagissent contre moi de manière à empêcher mon acte. Quand j’essaie de franchir la frontière sans conditions qui me permettent de le faire (les « migrants »), ou même quand je passe des choses ou des biens de la frontière qui a été jugée interdite par les normes (les « contrebandiers »), elles réagissent contre moi de manière à empêcher mon acte.

Ainsi, la frontière a des caractéristiques distinctes qui nous permettent de la définir. Elle consiste en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui. On peut donc de définir les frontières à Melilla comme manière de d’être, fixée, susceptible d’exercer sur l’individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans l’étendue d’un espace social par le fait de leur l’externalité. Dans cette perspective, L’externalisation des frontières n’est qu’un mécanisme pour imposer les normes formelles des frontières sur les individus. De ce point de vue, ce processus nous montre toujours qu’il s’adresse à des individus spécifiques qui sont considérés comme des « déviants » des normes formelles des frontières. Ces dernières produisent un ensemble de positions et de comportements où les individus se retrouvent stigmatisés par la déviance.

- De l’externalisation de l’institutionnalisation des frontières à l’externalisation des frontières

Puisque nous ne pouvons pas parler de l’externalisation des frontières sans la présence de la frontière elle-même, nous nous tiendrons à la genèse de la nouvelle frontière à Melilla à la fin du XIXe siècle. Là où les frontières sont créées, elles créent leurs propres normes régissant leur fonctionnement. Suivre quelques étapes d’institutionnalisation de nouvelles frontières à Melilla nous conduit, de manière automatique, à suivre les transformations qui se sont produites aux formes de leur externalité.

De l’externalisation de l’institutionnalisation des frontières à Melilla

Afin d’imposer la nouvelle frontière à Melilla, il faut suivre le processus de démantèlement des liens de la religiosité avec la terre sur laquelle la nouvelle frontière de Melilla s’est développée à ses dépens. Nous appelons le processus de désacralisation du la terre frontières. Nous pouvons donner deux exemples : c’est de déracinement d’un arbre sacré et la démolition de la mosquée. Un décret de la reine Elizabeth II en coupant la relation symbolique des individus appartenant à la tribu Iqar’iyen avec les terres sur lesquelles la frontière de Melilla a été étendue à travers le déracinement d’un arbre sacré qui s’appelle Lalla Thathout, et la destruction de la mosquée située sur la colline de Santiago près de cet arbre sacré. Dans l’acte de démarcation des nouvelles limites de la place de Melilla et son champ neutre, signé en espagnol et en arabe, le premier à Tanger le 21 juin 1862 et le second au camp de Draa-Es-Seyet (à coté Melilla) au 14 novembre 1863 nous trouvons l’article N° 3 indiquant explicitement ce que nous appelons l’externalisation de l’institutionnalisation des frontières.

« Pour éviter les questions auxquelles l’entrée des Moros (la population de la tribu Iqar’iyen) conduirait nécessairement à visiter la mosquée dans les limites, au lieu-dit Santiago, la mosquée sera démolie et le figuier et les figuiers de Barbarie qui l’entourent seront détruits. La destruction de la mosquée et le nettoyage de la terre seront faits par les troupes marocaines ou par les habitants des tribus »[2]

Ainsi, l’institutionnalisation des frontières à Melilla à ses débuts a été par la désacralisation du la terre, ou plutôt la profanation de la terre qui était considérée par les individus de la tribu Iqar’iyen comme une terre sacrée (Jamous, 1981, 24). Cela a été fait à travers d’autorisation d’une autre institution qui aura comme fonction l’application de nouvelle normes par externalisé ces normes à une institution située de l’autre côté de la frontière. C’est l’institution d’Al Makhzen. Elle n’était pas la seule car il y a eu des sous-institutions de cette dernière (Jador, 2011, 73-215).

À l’externalisation des frontières

Afin d’identifier les formes de l’externalisation des frontières, nous devons définir quatre éléments de base : pour quoi ? Comment était-ce justifié ? Quels sont les normes produites à cette fin ? Enfin, quelles sont les institutions qui maintiennent l’application de l’externalisation des frontières ? Pour la première question, nous devons identifier les individus ou les groupes ciblés par externalité. Ensuite, déterminer les valeurs à partir de desquelles les entrepreneurs-frontière ont extrait les nouvelles normes formelles. Ensuite déterminer ces normes par rapport aux valeurs justifiées. Enfin, les institutions qui ont été chargées d’appliquer les normes à ces individus ou groupes considérés peut être comme menace de l’autre côté de la frontière ou menacés de l’existence des frontières elles-mêmes. Ils sont donc quatre questions interdépendantes dans la mesure où nous ne pouvons pas passer à la seconde question qu’en fournissant les éléments de la réponse à la première question, et de même pour la troisième question par rapport à la deuxième question. Ainsi, les formes de l’externalisation des frontières varient selon quatre éléments : Les individus agitent contre eux ce processus, les valeurs à partir desquelles les normes ont été dérivées, les institutions qui existent de l’autre côté de la frontière, qui assurent l’application de ces normes. On suppose que les changements apportés à ces éléments aboutissent à une nouvelle forme d’externalisation des frontières, de la même manière que cela signifie que nous sommes passés d’une forme à une autre dans le cas où des changements sont survenus aux éléments de la forme qui a déjà été déterminée. Dans cette perspective, nous définirons leur forme à la fin du XIXe siècle et nous pourrons identifier les transformations qui ont eu lieu à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Enfin, nous aborderons les effets de ces formes sur la vie sociale dans l’espace frontière. Quant à notre utilisation des formes simples et complexes, elles proviennent de la complexité des éléments contenus dans chaque forme.

- Les formes élémentaires de l’externalisation des frontières à la fin du XIXe siècle

Nous proposons ici quatre étapes, et dans de chaque phase, nous essaierons de fournir des éléments de réponse aux quatre questions méthodologiques que nous avons proposées dès le départ. Nous commencerons à identifier quelle sont les individus contre lesquels ces nouvelles normes de la frontière ont été produites, puis nous définirons ces normes et la façon dont elles ont été dérivées des valeurs, puis nous serons à la troisième phase sur les institutions de l’autre côté de la frontière qui ont été chargées d’assurer la protection de ces normes. Enfin, nous nous concentrerons sur les effets d’externalisation des frontières en s’appuyant sur les concepts intermédiaires.

- L’externalisation des frontières pour qui ?

Tout d’abord, afin de se familiariser avec la zone dans laquelle se trouve la ville de Melilla. Nous donnerons au site non pas sur la carte de l’état national, mais sur la carte de tribus du Rif Oriental dans laquelle se trouve la ville de Melilla (Figure N°2). Cela nous aide à comprendre en faveur de qui les normes formelles des frontières sont produites à la fin du XIXe siècle, quelles sont les institutions qui ont été autorisées à assurer leur application de l’autre côté de la frontière.

Figure N°2. Une carte réalisée par M. Raymond Jamous montrant l’emplacement de la présence de Melilla au sein la tribu de Iqar’yen

Source : (Jamous, 1981, 28)

Bref, les individus contre lesquels les normes formelles de la frontière sont dirigés sont les populations locales (ou Tribu de Iqar’iyen) de l’espace frontière à Melilla. Cette société du Nord marocain qui a subi de profondes transformations dans sa vie sociale. (Jamous, 1981) dans lesquelles l’institution de la frontière, comme nous le supposons, joue un rôle majeur.

- Les normes de l’externalisation des frontières

Les objectifs qui ont été envisagés pour externaliser les frontières à la fin du XIXe siècle sont différents de ceux du 21ème siècle ; L’enjeu, par exemple, de l’institutionnalisation des frontières à Melilla était plus urgent pour les créateurs des frontières, parce que l’expansion des frontières de Melilla venait d’être accomplie. Jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle, les frontières dont nous parlons n’existent pas (Figure N° 3). Encore, à la fin du XIXe siècle, les normes étaient dérivées de valeurs très différentes de celles dont les normes étaient dérivées au début du XXIe siècle. Au cours de la première période, l’accent sera mis, essentiellement, sur deux valeurs, celles de la paix et de la sécurité. Il est de même pour la nature des individus qui avaient une relation directe avec les frontières, les normes formelles et les institutions utilisées pour le contrôle des frontières à Melilla sont assez différents de ceux de la fin du XIXe siècle. Pendant cette période, ni les catégories des migrants ni celles des terroriste ni des enfants migrants («mineurs non accompagnés») n’ont été utilisées pour justifier et expliquer l’externalisation des frontières. Mais les catégories plus utilisées, étaient les populations autochtones ou musulmanes de la tribu Iqar’iyen que la frontière de Melilla s’est étendue au détriment de leurs territoire. Or, les valeurs qui ont été appelées afin de dériver des normes formelles sont différentes dans le sens où les institutions des externalisations sont aussi différentes des frontières tout au long de l’histoire. Aujourd’hui, nous ajoutons des adjectifs multiples et différents sur le mot d’externalisation, tels que l’externalisation de l’asile, l’externalisation de la gestion des frontières, l’externalisation de l’immigration et l’externalisation du contrôle des frontières etc.

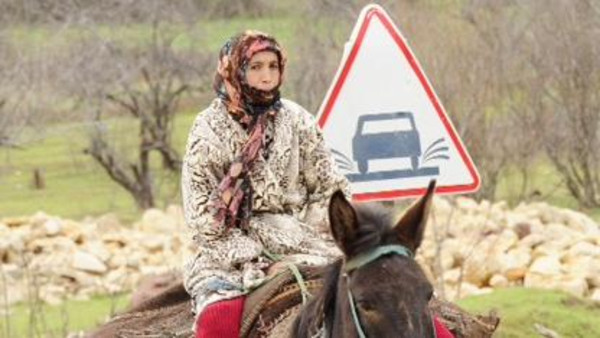

Figure N°3. La vie sociale dans laquelle les frontières de Melilla seront étendues à ses dépens

Source : Alvear, Francisco de. al,. (1846), dans la Bibliothèque numérique hispanique

- Les institutions d’externalisation des frontières

Un certain nombre d’institutions sont désireuses d’appliquer les normes formelles des frontières de l’autre côté de la frontière, sont : Dar Al Makhzen à Farkhana, el Caïd , les missions disciplinaires et d’autres institution.

Le document daté du 16 avril 1881 fait référence à l’externalisation des frontières à Melilla. C’est une lettre envoyée par le Sultan Hassan I à M. Mohamed Hadary (Alghadiri, 2009). Elle parle de trois sous-institutions sont les armées, El Caïd et Les missions disciplinaires pour assurer l’application des normes formelles des frontières.

Ceci est un extrait d’une lettre dans laquelle le sultan Al-Hassan I confirme la nouvelle fonction confiée à El Caïd.

« Nous avons appris que la tribu Iqar’iyen viole les frontières de leurs voisins et travaille à labourer leurs terres. C’est clair à travers la action de deux hommes de Beni Chikar qui ont attaqué un berger de Melilla et l’ont frappé et blessé et l’ont pris, certains des soldats Melilla, leurs armes et l’ont agressé et l’ont volé. Nous sommes surpris de l’occurrence de cet acte terrible, surtout que vous êtes là, et votre silence pour eux et ne les avertissez pas du mal de ce qu’ils ont fait et ne pas les empêcher de le faire. »

Ceci est un autre extrait de la même lettre, dans lequel le sultan Hassan I confirme la mission confiée à l’armée.

«]…[ Nous avons envoyé nos serviteurs, le Commandant “Hamo bin al-Hussein” et “Qadour bin al-Hussein al-Jamaai” avec eux de l’armée pour aller à cette tribu pour arrêter les personnes qui ont fait cet acte et les soumettre aux autorités espagnoles ».

La militarisation de la frontière à Melilla prend ses racines dans l’histoire ancienne de Melilla, où une institution appelée Dar Al Makhzen a été créée dans un endroit près de Melilla appelé Farkhana pour punir toute personne ayant violé la frontière.

«Ils empêchent les habitants de la tribu de violations la frontière et arrêtez-les à leur limite. Nos serviteurs “Taleb Hamida bin Ali al-Shukri” nous a ordonné d’accompagner les commandants que nous avons envoyés pour se tenir avec eux, et avec les responsables à Melilla jusqu’à ce que l’ordre ait été exécuté ».

Dans la même lettre, le Sultan Hassan I parle de missions disciplinaires. Sa tâche principale est de punir quiconque viole les normes formelles des frontières à Melilla. Ainsi, le contrôle des nouvelles frontières à Melilla est de l’autre côté de la frontière, où les normes ont été transférées à des sous-institutions et d’autres institutions qui veillent à ce que ceux qui violent les normes soient punis. Les institutions de surveillance des frontières sont omniprésentes ; situées dans les deux côtés et à l’intérieur des frontières.

D’autres institutions ont été créées pour surveiller les flux comme la création de la douane Marocaine à Melilla en 1866 (Zaïm, 1988, 74), l’imposition des forces de police le long de la frontière (Burke III, 1976, 145). Sont toutes les institutions élémentaires d’externalisation de la frontière à Melilla, qui évoluera par la suite pour jouer d’autres fonctions, y compris les fonctions déjà existantes du XXIe siècle.

- les effets de la frontière de Melilla sur la vie sociale des agents transfrontaliers

L’étude de l’institution de la frontière à Melilla, leurs institution d’externalité qui existe dans l’autre coté, sans son histoire est comme un somnambulisme ; une sorte de marche pendant que nous dormons, ignorons l’orientation cet institution par rapport à la société. L’étude de son histoire et ignorer leur présent nous fait des zombies inconscients, pratiquant une sorte de nostalgie. Il est préférable d’étudier la frontière de Melilla, en utilisant son histoire comme un moyen de comprendre son présent. Elle est devenue un fait complexe qui nécessite une pensée complexe. La sociologie doit, au moins, utiliser les résultats des autres disciplines des sciences sociales comme un matériau pour approfondir sa compréhension à travers ses propres concepts analytiques.

Comme il est toujours difficile de maintenir les normes imposées par la force à des individus du dedans de la frontière, par l’internalisation des frontières. Par conséquent, des mécanismes implicites, d’externalisation de la frontière, sont utilisés pour appliquer à distance le pouvoir aux individus en punissant tous les comportements qui contredisent les nouvelles normes. Le contrôle de la frontière à Melilla affecte les comportements des agents qui existent dans l’autre coté de la frontière par l’exercice d’un pouvoir transfrontière. C’est comme si la frontière de Melilla était partout, mais en même temps, elle est introuvable. Il existe quand nous nous opposons à ses normes et n’existent pas lorsque nous sommes d’accord avec ses normes. C’est omniprésent de la frontière.

- Les formes complexes l’externalisation des frontières à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle

Dans l’axe précédent, nous avons essayé de découvrir comment était la forme d’externalisation de la frontière de Melilla à la fin du XIXe siècle : Il était clair pour nous que c’était simple parce que ses composantes étaient aussi simples. Néanmoins, cela avait des effets profonds sur la vie sociale de la tribu. Nous allons maintenant essayer de suivre le même plan pour révéler leur forme au XXIe siècle.

- L’externalisation des frontières pour qui ?

La frontière de Melilla aujourd’hui est considérée par plusieurs catégories sociales comme un autre lieu concret pour créer d’autres espaces. Elle est devenue, comme un lieu pour un ensemble des groupes sociaux divers et multiple qui n’ont pas de place. Nous pouvons trouver à la frontière des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents, des jeunes, des personnes âgées, et aussi d’autres catégories sociles : migrants, travailleurs, de contrebandiers. La plupart de ces individus ne considèrent pas la frontière comme une ligne qui la traverse de l’autre côté, mais la considèrent comme une localisation physique de tout ce qui est dans d’autre lieu n’est qu’une utopie. C’est une hétérotopie pour atteindre leurs objectifs et leurs intérêts, qui dans d’autres espaces n’est qu’un desideratum. Au sein de chaque catégorie sociale, nous pouvons également le subdiviser. Par exemple les enfants : il y a des enfants migrants venant de différentes régions du Maroc, il y a des enfants travailleurs, appelés Shab Ifasan («les propriétaires des mains»), qui transportent des marchandises du poste frontière vers les véhicules de transport. Chacun de ces groupes a une relation spéciale avec la frontière de Melilla : Il y a ceux qui voient la frontière comme un obstacle pour se rendre à l’autre espace qui existe, chez eux, de l’autre côté de la frontière (« les migrants »), ceux qui voient la frontière comme un espace économique («les contrebandiers »).

La complexité des formes d’externalisation des frontières provient de la multiplicité et de la diversité des types d’individus et de groupes présents dans la frontière de Melilla et leur espace. Ils doivent charger plusieurs institutions d’appliquer leurs normes de l’autre côté de la frontière. Les entrepreneurs des frontières ont déjà commencé à chercher des moyens de créer des institutions de l’autre côté de la frontière afin d’appliquer des normes formelles à distance. Telles que les tentatives de la création des institutions pour les réfugiés au Maroc. Ainsi, le processus d’externalisation des frontières à Melilla au XXIe siècle qui s’adresse à différents groupes et individus a ouvert de nouvelles problématiques au sein de la sociologie : Les femmes à la frontière et les Noirs à la frontière posent de nouvelles questions qui peuvent être abordés à travers une approche genre au lato sensu.

- Les normes de l’externalisation des frontières

D’abord, la frontière de Melilla n’est pas ce qu’elle est maintenant, mais c’est ce qu’elle veut être dans le futur. Voilà pourquoi nous pensons qu’il est utile de prendre une distance par rapport à ces événements quotidiens, c’est pour rendre claire leurs orientations. Notre exemple est l’orientation vers l’hyper-normalisation de la frontière, par l’accélération de la production, sans cesse, des normes qui déterminent les actions des individus. Ce processus n’est qu’un aspect de, ce que nous appelons, l’historicité de la frontière. Au XXIe siècle, les normes formelles de la frontière à Melilla ont été plus complexes et élargies. Si nous nous arrêtons uniquement aux normes de contrôle de passage de la frontière de Melilla et leur externalisation. Nous serons en mesure d’observer que le nombre d’individus qui appliquent des normes des frontières a été élargi pour inclure une série de groupes sociaux. Elle a été aussi approfondi par la construction de la clôture triple de six mètres de haut (Figure N°4), deux mètres plus haut que le mur de Berlin, construit en 1961 et qui était de 3,6 mètres de haut (Colin, 2016, 22) En outre, un fossé a été creusé deux mètres de profondeur et quatre mètres de large et un clôture de barbelé qui est un instrument d’externaliser les normes des frontières, la détermination des endroits (les postes frontières) qui sont les seules places par laquelle les flux passent par le bas peuvent passer, la détermination les individus et les objets qui peuvent traverser la frontière, spécifiez les heures de transit, le mode de transit, etc. Ainsi, Il y a toujours beaucoup des normes de contrôles des frontières dans un « monde sans clôtures », les clôtures-frontières de l’Union européenne en Afrique est constituer un exemple par excellence.

Figure N°4. La frontière de la ville Melilla : À l’avant, des barbelés suivent, à l’arrière, la clôture triple.

Source : Le travail de terrain, Août 2018, Mohamed Massoudi.

- Les institutions de l’externalisation des frontières

De là, nous parlerons des formes complexes d’externalité au niveau des institutions où il y a une multiplicité et une diversité. Les institutions que nous considérions simples à la fin du XIXe siècle, se sont développées et devenues plus complexe. Ils sont mis d’accord sur de multiples fonctions. Ainsi nous pouvons considérer la frontière à Melilla comme un organisme vivant ayant sa propre réaction pour s’adapter à de nouvelles situations de l’intérieur par le développement de sa structure interne. Quant au contrôle que les frontières ne peuvent pas imposer à l’environnement (l’espace frontière) et aux flux des individus et des choses qui en sont la source à travers les institutions internes. Nous le trouvons recourant à d’autres institutions situées de l’autre côté de la frontière pour le contrôle à distance dans le sens où la frontière de à Melilla interagir avec son environnement avec l’aide d’autres institution.

Si nous regardons aux les institutions, qui jouent de multiples fonctions liées aux l’externalisation des normes en fonction des différents types et la nature des flux, à travers l’analogie biologique il nous apparaîtra clairement qu’ils naissent par le processus d’institutionnalisation, puis grandissent et vivent, par la confrontation quotidienne avec d’autres faits, soit avec des faits transfrontières ou des faits qui existent dans l’espace frontière. Ainsi, les institutions d’externalités situées de l’autre côté de la frontière ne sont que l’une des formes les plus complexe (ou avancées) de l’institution de la frontière à Melilla.

- Leurs effets sur la vie sociale des agents transfrontaliers

En fait, l’approche constructiviste de la sociologie (Berger et Luckmann, 1991; Keucheyan, 2007), nous permet de comprendre les effets de la frontière à Melilla en la regardant en tant qu’institution à travers laquelle le monde est construit et interprété. Si « La frontière n’est pas un fait spatial avec des conséquences sociologiques, mais un fait sociologique qui prend une forme spatiale » (Simmel, 1999, 607). Si la question des frontières « il ne s’agit pas de phénomènes cosmiques, mais de phénomènes qui tiennent à la nature des sociétés » (Mauss et Fauconnet, 1901, 175), il est nécessaire de comprendre comment ce monde est socialement produit par l’entrepreneur des frontières. L’institution de la frontière à Melilla ne diffère pas beaucoup d’autres institutions qui existent dans la société tels que la famille, l’école et l’entreprise, etc. car elle fonctionne, essentiellement, comme producteur de la réalité sociale à travers les normes diffusées dans leur espace par le mécanisme d’externalité qui obligent les autres institutions situées de l’autre côté de la frontière à intérioriser ces normes dans les individus et à les imposer comme mode de penser et d’agir. La construction sociale de la réalité est faite par les individus qui vivent dans l’espace frontière en s’appuyant sur les normes formelles établies par l’instituions de la frontière et sur la base desquels les individus donnent un sens à leurs actions et pensent en conséquence. Ainsi, elle est intégrée dans la vie quotidienne des individus dans la mesure où l’on peut dire qu’il existe un lien existentiel entre la frontière de Melilla et les individus vivant dans l’espace frontière, où la présence des individus est structurée par un système des normes propres à la frontière.

La frontière à Melilla consiste à socialiser les individus à l’intérieur, à travers ce que nous pouvons appeler la socialisation de la frontière du dedans de la frontière. Dans un autre cas, la frontière a socialisé les individus à distance à travers l’externalisation de leurs normes à une autre institution qui existe dans l’autre coté de la frontière, ce qu’on peut appeler la socialisation de la frontière du dehors de la frontière. Les individus qui se retrouvent quotidiennement à la frontière et qui la traversent, tels que les « contrebandiers », les travailleurs et tous les autres catégories sociales intériorisent toutes les normes relatives à la présence aux frontières par une socialisation de proximité, alors que les autres individus à la frontière reçoivent une socialisation à distance.

Des deux types de socialisation de la frontière à Melilla résulte la production d’un homme socialisé par une institution spécifique qui donne aussi un homme par des caractéristiques propres, c’est l’homme de la frontière. Ainsi la sociologie des frontières, de son côté se concentre sur l’effet de l’institution de la frontière sur la vie sociale dans l’espace frontière, est sous discipline « des relations sociales telles qu’elles sont imposées et transmises » par l’institution de la frontière « et telle qu’elles sont également vécues et entretenues par les individus » (Paugam, 2012, 1) dans l’espace frontière.

L’un des effets produit par la frontière à Melilla qu’elle produit est, sans cesse, la réalité sociale dans laquelle les individus vivent et doivent comprendre et agir dans l’espace de la frontière pour ne pas être étrangers. Pour le rendre cet effet clair et le démasquer, nous utilisons certains concepts intermédiaires qui appartiennent au domaine de la sociologie. L’institution de la frontière à Melilla produit tout au long de leur histoire des normes qui « définissent des situations et les modes de comportement appropriés à celles-ci : certaines actions sont prescrites (ce qui est « bien »), d’autres sont interdites (ce qui est « mal ») » (Becker, 1985, 25). Les entrepreneurs des frontières de Melilla construisent la réalité sociale à chaque fois qu’ils imposent de nouvelles normes, et par leur construction ils distinguent, par exemple, entre les individus « déviants », « non déviants », à travers ces catégories préconstruites et justifiées institutionnellement, les individus peuvent comprendre leur vie et construire leur réalité dans laquelle ils vivent.

Conclusion. Pour une sociologie des frontières

En conclusion, nous voulons faire une contextualisation de la question de l’externalisation des frontières dans le sous-champ de recherche de la sociologie des frontières qui est en cours de développement par un groupe de chercheurs. À travers une stratégie généalogique Monika Eigmüller et Georg Vobruba a présenté une théorisation sociologique des frontières avec un but clair de repenser de manière créative les œuvres du sociologue George Simmel afin de présenter une conception sociologique des frontières (Eigmüller, 2006, 2007). Mais nous proposons ici Émile Durkheim pour théoriser les frontières en général, et les frontières de Melilla en particulier, qui nous croyons que c’est utile aussi.

Le statut épistémologique de l’institution de frontières en sociologie est double: Nous déterminons son statut, au début de la recherche, soit comme statut épistémologique explicatif, soit comme statut épistémologique expliqué. Si nous prenons la tentative que nous avons faite ici dans cet article, nous trouverons qu’il s’agit d’un essai d’expliquer les faits sociaux de l’espace par l’institution de la frontière à Melilla qui a des effets sur espace frontières. Ce que nous n’avons pas pu suivre sans une étape nécessaire, c’est d’identifier les formes de l’externalisation des frontières pour retracer leur effet sur la vie sociale dans l’espace frontière. Ainsi, Ce sous-problème que nous avons essayé de résoudre ici est inclus dans les premiers faits que nous avons appelés les faits liés à l’institution de la frontière elle-même. En conséquence, le principe que nous proposons est le suivant : nous ne devrions pas étudier, par exemple, l’institution de la frontière à Melilla indépendamment de deux faits : Les faits sociaux transfrontières et, enfin, les faits sociaux de l’espace frontalière. Nous devons les examiner dans les relations causales, y compris les transformations qui se produisent dans chacun d’eux, ou du moins les considérer comme des facteurs déterminants pour comprendre et expliquer autres faits. Ainsi, le chercheur dans la sociologie des frontières, est préoccupé par la construction de sa problématique basée principalement sur cet axiome épistémologique.

Références bibliographique

Al-Figuigui, Hassan (1997). La tribu Iqar’iyen et le problème de la présence espagnole à Melilla, (Thèse de doctorat en arabe, soutenue 1984). Rabat : Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.

Alghadiri, Mustafa. (2009). Le rif : Lecture dans les documents. (En arabe). Oujda : Ponts de Presse.

Barthes, Roland. (1984). Le bruissement de la langue. Essais critiques IV. Paris: Seuil.

Becker, Howard S. (1985). Outsiders : Études de sociologie de la déviance (traduit par Jean-Pierre Briand et Jean-Michel Chapoulie). Paris: Editions Métailié.

Berger, Peter L. and Luckman, Thomas. (1991). The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Penguin Books.

Bermant, Laia Soto. (2017) Between Europe and Africa: Dynamics of exchange at the Spanish-Moroccan border of Melilla, in Michaela Pelican and Sofie Steinberger (eds.), Melilla perspectives on a border town. Allemande: Institut für Ethnologie, Universität zu Köln.

Burke III, Edmund. (1976) Prelude to Protectorate in Morocco. Precolonial Protest and Resistance, 1860-1912. Chicago and London : The University of Chicago.

Colin, Nicole. al,. (éd.). (2016). Mur de Berlin. Histoire, mémoires, représentations. Bruxelles : P.I.E. Peter Lang.

Diener, Alexander. et Hagen, Joshua. (2012). Borders: A Very Short Introduction. New York : Oxford University Press.

Eigmüller, Monika. et Vobruba, Georg. (Hrsg.), (2006) Grenzsoziologie Die politische Strukturierung des Raumes. Germany: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Eigmüller, Monika. (2007). Grenzsicherungspolitik: Funktion und Wirkung der europäischen Außengrenze, Germany : VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Durkheim, Émile. (1895). Les règles de la méthode sociologique. Paris : Félix Alcan.

Gallardo, Xavier Ferrer. (2007). “Border Acrobatics between the European Union and Africa: The Management of Sealed-off Permeability on the Borders of Ceuta and Melilla,” in Emmanuel Brunet-Jailly (Ed.), BODDEWS Comparing Border Security in North America and Europe. Ottawa : University of Ottawa Press.

Guinchard, . Serge et Debard, Thierry (2016). Lexique des termes juridiques 2016-2017 . Paris : Dalloz.

Jador, Mohamed. (2011). L’institution du Makhzen dans l’histoire du Maroc (Thèse de doctorat en arabe, soutenue en 2004). Casablanca : Fondation du Roi Abudul-Aziz.

Jamous, Rymond. (1981). Les structures sociales traditionnelles dans le rif. Paris : la Maison des Sciences de l’Homme.

Keucheyan, Razmig. (2007). Le constructivisme. Des origines à nos jours. Paris : Hermann.

Lacasse, Jean-Paul. (1974). Les nouvelles perspectives de l’étude des frontières politiques : revue de quelques contributions récentes. la revue Cahiers de géographie du Québec. 18 (43), p. 187–200.

Mazzella, Sylvie. (2014). Sociologie des migrations. Paris: Presses universitaires de France.

Mauss, Marcel. et Fauconnet, Paul. (1901). La sociologie, objet et méthode. Dans (Sous la direction de) Dreyfus, Camille. et Berthelot, André. al,. (1886). La Grande encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts. Tome 30. Paris : Lamirault.

Nay, Olivier. (2014). Lexique de science politique. Vie et institutions politiques. Paris: Dalloz.

Saddiki, Said. (2012). Les clôtures de Ceuta et de Melilla : Une frontière européenne multidimensionnelle. Études internationales, 43(1), 49–65. doi:10.7202/1009139ar

Sánchez, Miguel Ángel Acosta. (2014). Las fronteras terrestres de España en Melilla: Delimitación, vallas fronterizas y “tierra de nadie”. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, n 28, diciembre. DOI: 10.17103 / reei.28.07

Paugam, Serge. (2012) L’enquête sociologique. Paris : Presses Universitaires de France

Parker, Noel. et Vaughan-Williams, Nick. (2013). Critical Border Studies: Broadening and Deepening the ‘Lines in the Sand’ Agenda. Routledge.

Sevastianov, Sergei V. and Laine, Jussi P. and Kireev, Anton A. (2015). Introduction to Border Studies. Vladivostok: Dalnauka.

Simmel, Georg. (1999). Sociologie. Études sur les formes de socialisation, Paris : Presses Universitaires de France.

[1] Cf. Lanzarini, Corinne. et Bruneteaux, Patrick. (1998). Les entretiens informels. Sociétés contemporaines, 30,(2), 157-180. https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-1998-2-page-157.htm.

[2] Vous pouvez vous référer à la Revista Trápana 2, (82-99), afin d’obtenir une copie de ce document.